|

本文英文原文:Yuk Hui and Louis Morelle, “A Politics of Intensity : some Aspects of Acceleration in Simondon and Deleuze”, Deleuze Studies, Volume 11, Issue 4, 498-517. 中文版本《强度的政治:论德勒兹与西蒙东思想中的加速概念》由李佳翻译,许煜与【MAF】[1]校对 许煜(德国吕纳堡大学) 路易斯·莫雷尔(法国巴黎索邦一大) 概要如果思考存在(Being)就必须思考强度(intensity),那么,如果存在本身就是运动着的,这个普遍的运动又朝向何处呢?什么是强度所呼唤的?本文在比较阅读吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)和吉尔伯特西蒙东(Gibert Simondon)的文本基础上,围绕加速概念在两位思想者间构筑横向研究,以透析强度的形而上学与政治之间的关系。通过对强度概念的分析,我们尝试勾勒出德勒兹和西蒙东所的相遇,并揭示他们关于强度的思考是如何导向了对于加速概念的不同定义。  左:吉尔·德勒兹 Gilles Deleuze;右:吉尔伯特·西蒙东 Gilbert Simondon “加速”这一术语在今天的哲学讨论中频频出现,被用于指代各种不同的现象:它首先指向近年来接连发生在政治、科学尤其是技术领域的各种转向,并且特别强调这些转向的节律(rhythm)[2]。其次,它往往带有某种弥赛亚色彩,将这些转向视作某种关于历史的技术性终结(即所谓“奇点”)的征兆。同时,这个词也是一种特定的前卫政治的代称,这种被冠以“加速主义”的政治给出了将上述转向扩展到政治行动领域的期许。与其他理解相比,最后一种形式的“加速”源自德勒兹思想的谱系。这些分别来自哲学、技术和政治层面的错综复杂的理解,要求我们首先从概念上厘清这一术语,才能更有意义地使用它。本文期冀通过综合阅读德勒兹和西蒙东来廓清“加速”概念并将之进一步问题化。  “加速主义”论坛活动专页截图,伦敦大学金匠学院,2014年9月14日。论坛发言学者包括Ray Brassier, Mark Fisher, Alex Andrews, Benjamin Noys, Nick Srnicek, and Alex William。 强度和加速之间的关系是什么?关于这种关系的分析又以怎样的方式助益于当下针对加速主义政治特别是关于德勒兹思想脉络的讨论?我们将先从本体论层面着手,理解强度为一种范式,它在西蒙东这里被表述为“不相称化”(disparation),而在德勒兹这里则呈现为“差异”(difference)。两位思想者借助强度概念,超越了以存在作为先天官能的构成性力量的窠臼,进而构筑起以个体化为核心的理论。在本文第二部分,我们将审视德勒兹关于革命的政治的“加速主义”构想是如何不同、甚至抵牾于他后期针对资本主义权力而进行的讨论的,这部分讨论集中体现在《“被控制的社会”后记》(Postscript on the Societies of Control)一文中,其中关于技术的思考占据了极大的比重。在第三部分,我们会辨析西蒙东的加速概念同其他作者对加速的理解究竟有何不同;而在本文最后一部分,我们将尝试进一步扩展意大利哲学家阿尔伯特托斯卡诺(Alberto Toscano)在阅读西蒙东的基础上所提出的“革命的科学”,并结合以上讨论给出一些理解的参考。 作为本体论范式的强度毫无疑问,强度在西蒙东的个体化理论中扮演着主要角色。强度通过速度和非线性加速而生产出被西蒙东称作传导(transdution)的传播(propagation)模式。西蒙东关于个体化的概念着眼于生成和存在的统一,这也使一种新的、以当代观点理解科学和技术的哲学成为可能。西蒙东以个体化而非个体作为他思考的起点,在他看来,个体不是稳定的,而是亚稳定(metastable)的,它永远处于个体化的过程当中。个体化同前个体(pre-individual)(指个体化无法耗尽的那种潜能)相结合,引发了新的个体化的循环,这一过程是无穷无尽的,不存在任何绝对意义上的稳定。西蒙东个体化理论所针对的靶心是亚里士多德的形质论(hylomorphism),后者将形式(morphè)和质料(hylè)作为理解存在的原型(西蒙东,2005)。他认为形质论无法调和存在与生成,而只是将二者相互对立。在《以形式和信息观念重新理解个体化》(L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information)的开篇,西蒙东划清了塑造(mould)(即赋予形式的)同调控(modulation)在概念上的分野(西蒙东,2005:45-48),他认为塑造是一个固定的概念,指将先天形式刻印在某种无定形的质料上;而调控则是一个过程,它的动力来自作为信息载体的各种作用物之间的无休止的相互作用关系。西蒙东以制砖为例做了解释:根据形质说的观点,粘土是不具形式的,是塑造赋予其形式(也即,塑造在这里是形式,而粘土则是质料),但从调控概念出发的理解则将制砖看作一种运作, 是不同作用物之间相互作用的结果。这些因素包括作为模态的墙,提供了原料的粘土,制砖工人的手,粘土中的水份,温度等等。从这个角度出发,制砖更接近于各种信息的调控。 个体化由个体及个体与其环境(milieu)的关系之间的内在动力所推动。西蒙东经常用一个例子来解释他的个体化理论,这就是超饱和溶液的结晶过程。在超饱和溶液中,溶解的物质总量超过了正常状况下溶剂所能容纳的限度。设想有一份超饱和的氯化钠(盐)溶液,当它被施与极小的能量(如温度),就会引发结晶的过程,能量和信息传导性地(transductively)散播,由此形成的晶体萌芽随即也释放出热量加速了这个过程。当然,这个类比还需要推敲,但它毕竟为我们勾勒出了个体化的基本意象。  菲利普朗恩建筑事务所(Philippe Rahm) , 《炎热死》(The Hot Death), 编舞作品,2006。 在这里,传导性(transduction)同西蒙东的个体化概念中的“速度”含义大致相同,而迥异于传统逻辑中的推理和演绎。经典逻辑建立在命题的推演之上,而传导性所带来的则是作为思之对象的存在发生结构性转向。传导性由强度所调节,被强度所统御,后者是紧张关系和互不兼容性的产物。我们甚至可以更进一步,把西蒙东的主要著作《以形式和信息观念重新理解个体化》读作一种以信息来理解形式和以强度来理解信息的努力,或者用西蒙东自己的说法,以不相称化作为他理论的重心。不相称化是个体化的条件,在物理、生命和心理世界都扮演着极重要的角色。另一个说明不相称化(disparation)作為個體化中基本條件的例子是人眼视网膜图像的自动校正。我们看到的最终图像其实是分别来自左眼和右眼的、不对称且不兼容的视网膜图像经过调节的结果。在双眼图像之间存在的根本性不一致,决定了只有通过调节才能维持知觉的连续与统一。 吉尔德勒兹在《差异与重复》(Différence et répétition)中对强度给出了他自己的理解;他借鉴了西蒙东的个体化概念,并且更进一步地明确指出个体化同强度之间的关联:“个体化是强度将差异关系实在化的行动,它随差异线延伸,并不脱出它所创造的属性与广延。”(德勒兹,1994:246)[3]。由此可见,对德勒兹来说,个体化是强度所产生的行动。它与超饱和溶液的类似之处,在于当后者达到溶剂的最大耐受限度,就会引发个体化过程以缓解晶体萌芽释放的张力。与西蒙东的观点相比,德勒兹更加清晰地将强度的性质界定为同差异相关。强度就其自身来说就是差异(德勒兹,1994:222)。 西蒙东的强度概念是对亚里士多德形质说的批判,而德勒兹则针对康德的感性概念和理解概念提出异议[4]。他指出,知觉既不是由纯粹直觉也不是由理解范畴所统御。相反,它是由可感物的强度所决定,并继而生成结构。或者换一种更精确的说法,康德的纯粹直觉是广延的属性, (the pure intuitions of Kant are extensive qualities),因此,康德其实预设了他的判断:当主体进行感知的一刻,时间和空间是表象(representations)。  菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno),“被时间染色的空间”(A Time Coloured Space)展览现场,塞拉维斯当代艺术博物馆(Serralves Museum of Contemporary Art,),葡萄牙。 康德将所有的直觉都定义为广延的属性——换言之,这个属性必须先于所有部分的表征(representation),且使整体的表征成为可能。但是,时间和空间并不是以其被表征(represented)的样子而存在(present)的。相反,对整体的表征植根于对部分的表征的可能性,后者仅以虚拟(virtual)的形式存在,且仅能通过经验直觉(empirical intuition)的判断价值来现实化。广延的是经验直觉。康德将时间和空间剔除在逻辑推演之外,却犯了另一个错误:他用一种几何学的推演取而代之,并将强度的量局限于物质,后者只是这种或那种程度的广延。(德勒兹 1994:231) 德勒兹思想中的强度作为差异,可以同西蒙东的张力(tension)概念进行比较。相较于自然或前个体性这样的术语[4],德勒兹更倾向于用虚拟(virtual)和潜能(potential)来描述强度。物质不能被还原成以空间来度量的、广延的属性,就像笛卡尔提到的蜡或海绵的例子。同广延的属性相对的,是强度的量,它决定了其存在的独特性(singularity),不可被降解为多个单位。举例来说,31摄氏度不是10+21, 也不是1×31, 它就是它自己,特异于其他。这同样适用于速度,加速度就是强度的量,它无法在保持自身性质不变的情况下被拆分(德勒兹和瓜塔里 1987:483)。康德关于时间和空间作为直觉中广延的量的结论,无法解释强度的量。不过,德勒兹在康德的《纯粹理性批判》中也发现了同强度相关的问题,康德将之称为“知觉的预先推定”(anticipation of perception)。他将这种预先推定归于量的范畴。康德写到“在一切现象之中,实在作为感性的客体,是具有强度的量(intensive magnitude),也即一种程度(degree)”(康德 1996:B208),实在的强度的量由数学原则决定,就像过滤。德勒兹没有把康德对强度的理解局限在四个基本范畴之中,相反,他结合西蒙东的关系的形而上学,将量同另外两个动力范畴即关系和模态联系在一起。 于是,强度引领德勒兹离开超越性平面而进入内在平面,离开表现的逻辑进入强度的逻辑,在强度的逻辑中,是差异而非超越性的法则引发了转变(transformation)。或者更准确地说,正如研究德勒兹的法国哲学家安妮索瓦尼亚尔格(Anne Sauvagnargues)(2009:39)所指出的,差异成为了一种超越性法则。西蒙东和德勒兹通过强度重新构建了形而上学,后者借助于现代科学、胚胎学、基因科学、知觉等等,勾勒出一种新的形而上学的可能性。它可以被称为本体起源论(ontogenesis),而不同于传统意义上的本体论。  淘汰资本主义(Obsolete Capitalism), 《加速、革命和货币:德勒兹与瓜塔里的反俄狄浦斯》(Acceleration, Revolution and Money: In Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus), Rizosfera, Aug. 2016. 德勒兹的加速:从强度到调控以上关于强度的本体论催生了对存在和生成的全新理解,将加速视作个体化普遍进程中一个必要却是暂时性的阶段。如果我们彻底遵循这个本体论范式,那么在加速的这个阶段和强度的更普遍框架之间的关系就会引发某些问题。正是这些问题有力地推动着我们的分析转向社会和政治的层面:关于强度的普遍概念在哪种意义上可以帮助我们恰当地思考同历史进程相关的问题呢?或更准确地说,加速的概念是如何帮助我们将强度的范式应用于对资本主义发展路径和技术进步的理解呢? 就最基本的理解而言,强度和加速是同个体化相关的,强度推动了结构性的变化。在这里,西蒙东和德勒兹两人关于强度的思考出现了不容忽视的差异:对西蒙东而言,强度是类属(generic)过程(个体化)的关键元素,德勒兹则将强度作为体现为差异的存在的体现(intensity as the name of Being qua difference)。这两条思想路径分别导向两种截然不同的、在社会和技术发展中理解强度及其作用的方式。在加速和发展的问题上,西蒙东似乎更为谨慎,对他来说,加速概念是同个体化的本体论问题捆绑在一起的,在社会和集体领域中,它体现为个体化的阶段。在德勒兹这里,《差异和重复》已经将强度定义为量的绵延(qualitative duration)的根源(德勒兹,1994:238-9)。通过同瓜塔里的合作,他们得出了“流动”(flows)和“欲望”(desire)(也即强度的特定变体)作为历史的主要动力(agent)的结论。在《反俄狄浦斯》中,德勒兹和瓜塔里指出,革命必须通过推动强度化作用(intensification)来实现,并将后者称为解域化(deterritorialisation)。相反,对这种普遍流动的消极和排斥是无法导向革命的。他们有一段著名的文本阐述了这一观点: “什么是革命的道路?究竟有没有一条这样的道路通往革命?——是像萨米尔·阿明那样,号召第三世界国家退出世界市场,诡异地重演当年法西斯主义的“经济对策”?还是恰恰相反,应该更深地进入市场的无休止的解码和解域运动中?从严格的史宾诺莎主义者的视角来看,无论是从理论还是实践上,对这流动的解码和解域还远远不够。我们不应该从这一进程中抽身,而是应更充分地进入,去“加速这一进程”,正如尼采的断言:这样来说,真相是我们什么都还没有看到过(德勒兹和瓜塔里 2004:239-240)”  2017年末伊朗抗议活动的街头 德勒兹和瓜塔里的构想是对主流的左翼策略的激进批判,他们认为,相较于主流左翼在面对工业资本主义洪流时所抱持的谨慎批判态度,今天更应该提倡的是一种加速主义的政治实践,它利用资本主义的解域化趋向来促成同资本主义的彻底决裂(德勒兹和瓜塔里, 2004:34)。这段文字为他们的读者勾勒出一幅引入注目但又极模糊的图景,描绘出一种摆脱资本主义生产系统的可能。它同时也成为近年来林林总总、甚至是彼此抵牾的各种加速主义构想所集中运用的分析武器,其中较著名的一例以尼克·兰德(Nick Land)(2014)为代表,鼓吹一种以技术为动力的反国家和非人的资本主义,另一个突出的例子则是尼克·斯尔尼塞克和亚历克斯·威廉姆斯(Nick Srinicek and Alex Williams)的“加速主义政治宣言”(2013),通过推进政治行为者(agent)的强化作用,更有针对性地应对晚期资本主义的经济和技术转型所抛出的问题。为了对这些加速主义方案展开充分辨析,我们有必要进一步研究德勒兹本人关于加速主义作为政治强度的主要形式的论述。  《反俄狄浦斯》一书的中心论题是资本主义作为一种历史现象,它取决于欲望(这是某种原生性且无处不在的政治强度的另一个名字),同时就其本质又是不稳定的。只有通过对欲望按其本身目的来进行治理,资本主义秩序才能自我维持,而要做到这一点,就必须撕裂先在的社会和政治秩序。在这个过程中,“资本主义释放了欲望的流动,但资本主义的社会状况同时又定义了欲望的界限及其自身消解的可能性,因此,欲望将以其全部愤怒之力同那将它带往极限的运动永恒地对抗下去”(德勒兹和瓜塔里,139-140)。这个界限也即精神分裂症所体验的“无器官身体”,打开了一种通往资本主义秩序之外的可能性;正是在这个意义上,“精神分裂症不是革命,但精神分裂的过程……是革命的潜力”(德勒兹和瓜塔里,2004:341)。《反俄狄浦斯》中描述的关于加速的平面其实就是这个界限,一旦被超越,欲望和强度的流动将远远超出资本主义所能给出的全部,且再也不能控制它们自身的基本(流动)过程。德勒兹和瓜塔里的政治在这里给出了各种破解再辖域化力量(reterritorialising power)的方法。然而,在谈到这种逃逸的可能性的时候,这种关于欲望的加速主义形而上学遭受到尖锐的批评,正如罗宾·麦基(Robin Mackay)所指出的;“加速主义的一个致命错误在于它相信资本主义所开启的解域化的平面将会为我们显露出一种不受任何制度化权力结构影响的、原生的欲望”(麦基 2015:238)[7]值得注意的是,根据这里的上下文关系,虽然德勒兹将欲望和强度的形而上学作为贯穿他写作的一个主题,但他的“加速主义方案”却在很长一段时间里被其他的问题所遮蔽:先是以聚合体(assemblage)的概念取代了《千高原》中关于欲望机器的论述,接着又用批判的反省替换了前者。  尼克·兰德(Nick Land),《长着獠牙的本体:1987-2007选集》(Fanged Noumena: Collected Writings, 1987-2007),Urbanomic,2017。 的确,同《反俄狄浦斯》的纵恣狂热相比,德勒兹后期的文本《<被控制的社会>后记》谨慎甚至有些暗淡的结论是引人注目的。(诺伊 2012:71)在这篇写于生命最后几年的短文中,德勒兹基于他此前关于福柯的论述,重新审视福柯关于十九世纪发生的从君权(sovereignty)社会到规训社会的转型的论述,并将我们当下所处的阶段从理论上概括为“被控制的社会”(societies of control)。他认为,我们向这个全新的社会权力阶段的“突变”体现为向新的治理形式的转型,空间的封闭不再是治理的手段,而权力也不再直接或明显地对个体施加其限制(就像福柯在其关于监禁的论述中所剖析的那种控制形式一样)。从这个意义上说,一方面,在德勒兹早期著作中所论述的资本主义的基本动力依然活跃,另一方面,技术和社会再辖域化的模式(mode)已经经历了极大的变化,这需要我们更新认识和方法。今天我们所面对的这种新的控制类型,通过为个体创造空间来进行治理,个体享受着一种显而易见的、同空间发生缠结关系和创造空间的自由,只要他们的活动的产品和他们的创造遵循来自外部的力量的逻辑,这个自由就是有保证的。德勒兹用西蒙东的术语来描述这一转型:控制的第一种形式——直接干预——类似于塑造(moulage),控制的第二种形式则是调控(modulation)(德勒兹 1992:4)[8]由于调控功能是通过强度体现的,控制社会的技术因此可以有效地用于规制个体化的进程本身:强度——诸如欲望、精神力量、社会关系、甚至包括爱——在规制面前都变得不再可靠。以上关于个体化的技术论向度在德勒兹写于《<被控制的社会>后记》以前的著作中体现的并不明显,而从《后记》开始,他几乎彻底地改变了自己关于强度的调控(modulation)的论述口径,从本体论范式迅速转为一种鲜明的政治关切[9]。  谷歌开发的自动驾驶汽车对城市街道及交通的视像化。 德勒兹结合对当代技术-政治范式的批判性分析,将西蒙东的概念运用到自己的写作中,这从几个方面看都是相当值得注意的。首先,这意味着西蒙东关于技术的论述通过德勒兹而在政治维度进行了彻底的重估(也是相当谨慎的)。虽然德勒兹在同瓜塔里合作之前从西蒙东关于个体化的论述中得到重要的启发,他后期关于机器的概念,也即他和瓜塔里合作后所阐述的中心问题,几乎完全独立于西蒙东对于技术的观点。的确,《反俄狄浦斯》[10]中机器的概念与其说是技术性的不如说是一个横向的概念。机器在这个系统中被理解为各种异质元素的聚合体(来自力比多、社会和经济的领域,见德勒兹和瓜塔里 2004:32-33),而那种单纯的技术论角度的理解则显得边缘化了(德勒兹和瓜塔里 1987:398-400),这正是德勒兹和瓜塔里彻底区别于西蒙东的分析的地方。它可以被解读为一种含蓄的批评,正如安妮·索瓦尼亚尔格指出的,西蒙东缺乏一种尖锐而富争议性的相位(polemical phase),而这种尖锐的相位正是德勒兹的哲学概念的中心[11]:西蒙东的个体化概念与其说是通向差异,更像是被中和了的个体发生论,这导致他只看到在个体化中产生的问题(个体化是引发传导过程产生的条件),而不是个体化的问题。比如西蒙东关于“去个体化”(disindividuation)这个术语的使用,并不带有任何否定性的含义,相反只是指涉个体化的一个阶段,在这个阶段,存在的先在结构消解,以促成新秩序的诞生[12]。 西蒙东同政治议题之间保持的相对距离,在某种程度上也反照出德勒兹思想中对技术问题的抑压,而这个距离在德勒兹的《后记》几乎被彻底抹平了[13]。在德勒兹这里,政治、技术和本体论的各要素紧密相关,不可分隔而论,这个结合就是作为新的存在体制(regime)的后福特资本主义。我们无法脱离它的技术产物去理解它,这是因为,正是这些技术产物将欲望机器转化成为“普遍调制”(universal modulation)科幻小说一般的噩梦。在这个时刻,作为政治思想家的德勒兹和作为形而上学哲学家的德勒兹迎面相遇,而西蒙东关于技术的论述,则为我们用政治的维度去理解关于生产和权力的新资本主义体制提供了工具。 另一种加速:强度作为内在共鸣在西蒙东的著作中,对加速的探究以“进步”(progress)概念来启动,但这是有局限性的。西蒙东没有对减速(deceleration)作出任何直接的阐述,他对技术发展的问题抱持一种谨慎和近乎保守的态度。西蒙东将个体化同人类进步过程做类比,将人类进步过程理解为由各种技术发展乃至“客观具体化”(objective concretisations)所标志的各种循环[14]。虽然西蒙东不是革命主义者,他的机器理论却旨在提供抵抗异化的对策,这种异化发生在工人和生产的技术装置(apparatus)之间,区别于马克思主义关于工人和他们的劳动产品之间发生异化的经典定义。在西蒙东看来,被异化的不仅是工人,还有技术物(例如两者互相奴役):他在《论技术物件的存在方式》(On the Mode of Existence of Technical Objects)一书中抛出了这个问题,认为资本仅仅是加剧了异化,而工业社会的基本异化其实存在于对技术的误解和无视之中。西蒙东指出,只有通过恰当地理解人类-技术关系,我们才能弥合在工人和他们的生产方式(后者是异化的重要因素)之间的裂隙。虽然西蒙东缺乏对政治经济学问题的讨论(后者是马克思的资本主义批判的中心),他关于技术的分析和他的机器理论的视野仍为今天关于加速的理论工具提供了不少批判性的反思[15]。  西蒙东《论技术物的存在方式》一书中的插图,展示了电子管从1924到1952年的进化实为“具体化”的过程。他的评述(图片左上)写道:“橡胶插座减小直到消失。相比较之下,有源电子元件不断进化直至占据整个玻璃安瓿。” 退一步说,我们不得不承认在西蒙东的机器理论中,强度并没有占据显著的位置;这一点不同于徳勒兹,强度的问题始终内在于他的全部著作,而西蒙东有时则无法将他的形而上学同技术物的理论整合。我们由此可以判断,被西蒙东称作技术物的“具体化”(concretisation)的这一种加速(在这个过程中,技术物之间的因果机制逐渐物质化和具体化)[16],并不必然导致进步。相反,这种加速只能加剧人类的异化。西蒙栋并没有采取传统的人文主义批判,将异化视作机器对人类精神的污染,他试图在人性和技术之间建立一种新的关系。这种西蒙东式的对策在他的《人类进步的限度:批判性研究》(The Limits of Human Progress. A Critical Study)(2010)一文和在他近期出版的遗作《进步、节律和模态》(Le progrès, rythmes et modalités)(2015)中都有所体现,在这里我们还是集中分析《以形式和信息观念重新理解个体化》这篇文本,在这里西蒙栋回应了雷蒙·鲁耶尔(Raymond Ruyer)关于技术加速和人类进步的极限之间关系的探讨(1958)。鲁耶尔否定了安东尼·古诺(Antoine Cournot)关于技术发展是有规律的线性加速的观点,将技术发展描述为“加速的爆炸”,并指出这种呈指数化增长的技术加速将在某些时候停滞(鲁耶尔1958:416)。我们在此無法對鲁耶尔的观点加以详述,不过值得注意的是,在这篇文章的末尾,鲁耶尔指出即便十九世纪的工业革命给大批人口带来了不幸,他仍相信“一旦技术结构稳定下来,生活将重启它的游戏和想象”(鲁耶尔 1958:423)。同样,西蒙东没有为人类进步预置某种确定性的结束,而是建议我们用一种循环的视角去理解它,而这种循环则通过人类和客体具体化(objective concretisation)之间的内在共鸣加以体现: “……在人类从一个自我限制的循环走向下一个的过程中,只有当他用于介入和他通过客观具体化而建造的系统所关涉的那一部分自我得到增强的时候,我们才可以说这是一种人类进步。当人类-宗教系统比人类-语言系统获得更多的内在共鸣,而人类-技术系统又比人类-宗教系统获得更多内在共鸣的时候,人类进步就发生了。”(西蒙东 2010:231)  弗吉尔·芬利(1941-71)《通向永恒之飞航》,《超级科学》故事插画,1950年11月;Virgil Finlay (American, 1914–71). "Flight to Forever," Super Science story illustration, Nov. 1950。 我们可以借助强度概念来理解“内在共鸣”,它是一种特殊的强度,集中体现在到达亚稳定状态之前的个体化转换过程中,也就是说,集中体现在一个新的循环开始之前。西蒙东区分了三种循环,分别是“人类-语言”、“人类-宗教”和“人类-技术”。在“人类-技术”循环中产生了一种全新的客观具体化,它不再体现于自然语言或宗教仪式的层面,而是“技术个体”的生产。西蒙东认为工业化进程既造就了技术个体也建立了由个体彼此连结构成的技术系统,而人类在这个系统中是没有容身之处的。或用更精确的表述,在前工业化时代,人类通过使用工具,创造出缔合环境(associated milleu)[17],因而在形而上学的层面上成为技术个体,而在工业化时代,人类失去了“技术个体”的位置,他们不再处于生产的中心地位,被工业技术个体所挤出和取代,他们的任务变成了按下按钮和照料流水线。这种对人类去中心化的批判并非出自老式人文主义的乡愁,而是一种深切的忧虑:“人类-技术”关系在工业化进程下开始沦为“奴役-奴役”关系,二者之间总有一方在奴役另一方。斯蒂格勒(Bernard Stiegler)将这个失去知识的过程准确地概括为“无产化”(proletarisation)(斯蒂格勒 2010):无产化不是指沦为赤贫或无产阶级,而是丧失技能,人们不再能够通过使用自己的知识或技能来维持生存。需要注意的是,人类中心地位的丧失并不是“人类-技术”循环的必然结果,正如西蒙东指出的,技术去人类中心化的力量同语言和宗教相比要更弱(西蒙东 2010:233)。他坚持,对技术的无视和误解才是真正的问题所在。  中国工人分拣电子垃圾(关于电子垃圾的相关译文:翻译|电子垃圾的本体论 - 弱心海的文章 - 知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/600787022) 让我们回到文章开头部分对两种加速所作的区分:有一种加速非旦不能导向进步的循环的完满,相反延宕了这个过程,不断地将人类从所有活动的中心位置所偏离;而另一种加速则对个体化的完成起到关键作用,后者是内在共鸣的结果。在要么听命于导致彻底的“无产化”的那种加速,要么以共产主义者的耐心无限期地等待革命时刻到来的非此即彼之外,西蒙东揭示了一条另外的道路,以进步的循环的完满为前提来思考人类-技术的关系。德勒兹和西蒙东对加速的思考就像他们对强度的思考一样,也呈现出两种不同的路径:前者把加速看作“革命”的方案,后者则认为加速是一种“进化”[18]。暂时搁置他们的分歧不论,这两位思想家都肯定了斯尔尼塞克和威廉姆斯对人文主义左翼缺乏对技术的思考的批评[19],后者因此往往只能在道德层面理解异化问题,而不能用政治的话语去批判它。然而正是因为存在着彼此截然不同的两种加速,我们可以设想一种关于加速主义政治的普遍概念被推向极限,就像西蒙东在讨论人类进步(概念)的极限时提到的那样: “关于人类进步的极限的问题,必须和思想的极限问题同时提出,这是因为思想是人类进化潜能的首要资源。”(西蒙东 2010:235) 如果我们认同西蒙东关于人类进步的极限同时也是思想的极限的观点,那么或可在这个基础上进一步对加速的极限作出合理推测。技术奇点(singularity)的假说并没有为技术循环预设任何终结,反而把人类的终结提上了日程[20]。“加速主义左翼”在《加速主义宣言》中已经对资本-劳动关系作出了准确的分析,但关于强度的辨析至今仍付之阙如,亟待被深入地研究。西蒙东对人类进步极限论的批判,暗示了技术论假说的极限。他和徳勒兹分别呈现出两种不同的关于强度的本体论范式,而在后期的徳勒兹那里,强度被一种新的控制机制或者治理术(governmentality)所俘获。正是这些复杂性和矛盾之处吸引我们进一步审视自动化和强度的概念,以展开对于加速的问题的探寻。  “技术奇点”说 西蒙东否定了“自动化”作为异化问题的解决方法。在他看来,自动化是“程度最低的完善性”,无法在人类-技术系统之间创造“内在共鸣” 而仅仅是另一种将机器视作奴役的方式。(西蒙东 [1958] 2012: 127)今天我们有理由质疑他对自动化的批评并不适用于人工智能等当代技术(在西蒙东写作的时代,人工智能还尚未得到发展),特别是深蓝或IBM Watso、Alpha Go这样的超级计算机,以及以人为中心的设计的推广。但随着自动化逐渐入侵并决定着我们的日常生活,特别是当它正在成为完全由市场驱动的商业工具,我们不得不承认西蒙东的批判依旧是有效的,这远远不是他所构想的那种理想的技术状态,那种理想状态就像乐手同乐队指挥的互动一样和谐。 调控,一种即将到来的强度的政治但以上这些并不意味着我们不能通过检视徳勒兹和西蒙东的思想来思考一种革命的政治。技术加速在他们共同的理解中仅仅体现为一种调控的方式,通过制造技术爆炸彻底颠覆人类,以产生全新的秩序或结构。换言之,这是一种对不连续性的尝试思考,是德日进神父(Teilhard de Chardin)的欧米伽点(宇宙进化的终极之点)。让我们以南半球国家的一个例子来说明:台湾企业富士康作为iPhone的加工商,号称要在2014年投入一万台机器人用于生产,并在此后的每一年增加三万台机器人。富士康声称这数百万机器人“只是辅助工人,不会取代他们”[21]。而正是同一篇文章不无嘲讽地写道,为了运营这百万机器人大军,富士康不得不增加人力,最终反而雇佣了更多的人。工人最终会被取代吗?如果答案是肯定的,那么一种新的政治方案又如何可能呢? 我们当然不能指望一种被允诺的革命,但也的确可以坐待那个不知道什么时候的到来的启示录时刻:不过,如果这个选项是可能的,那么它可以有不同的加速方式。意大利哲学家托斯卡诺(Albert Toscano)(2012)在反思西蒙东的基础上尝试勾勒出一种“革命的科学”(2012:92)的可能面貌。他认为西蒙东所说的前个体化阶段也是能量和潜能的汇集,当特定阈限达到的时候,一种结构性的转变就会被触发。这是一个有趣的视角,它指出了不相称化的调控(modulation of disparation)所具有的革命性可能。托斯卡诺回到西蒙东关于群组(group)的概念,把群组的形成视作革命的潜能: “若要真正地加速前革命状态(pre-revolutionary state)的发展,群组必须在其自身不协调和去个体化。我们可以肯定,发明一种能够增强和整合由亚稳定状态带来的新的潜能的革命方案有一个必要的条件,那就是要摧毁旧有的连结,在社会中肯定差异。”(托斯卡诺 2012:92-3) 虽然在这里托斯卡诺昭示了通过西蒙东来理解加速(作为一种增强)的重要起点,但在他的写作中(很大程度上受限于篇幅)缺乏对于技术在西蒙东的思想中所扮演的角色的思考,也缺乏对于加速和“潜能的增强”(amplification of potentials)之间关系的进一步探究,而后者实际上是托斯卡诺关于革命的个体化的概念生产的关键。增强意味着强度的增加,而强度的增加在这个意义上即是去思考技术的基础结构,它为内在共鸣的发生提供条件。增强是西蒙东在1960年代思索的主要问题之一,我们可以在他向1962年若约芒会议(colloque de royaumont)提交的文章中看到以三极管的工作原理来类比社会增强的例子[22]。  马克斯·胡珀·施奈德,“暴力演替的自然剧场”,巴黎High Art画廊,2015; Max Hooper Schneider, "Nature Theater of Violent Succession", exhibition view at High Art, Paris. 由此,对我们来说,问题并不是要反对调控,也不是要这种关于强度的本体论范式作出批判,而是将我们自身安置在这个范式之中,并发展出不同的调控技术。它不仅仅是发展替代方案,像某些网络行动主义者,比如基尔特·洛文克(Geert Lovink)所倡导的(2013)那样,更是发展以强度为中心问题的各种技术。我们可以简要地回顾一下强度是如何成为资本主义的基本要素的。正如斯蒂格勒(2010)分析的那样,二十世纪作为消费主义的世纪造就了去个体化的倾向,并通过一系列对象征、符号、图像的操控和最终来自市场的物质驱动体现出来;这一倾向在二十一世纪依旧在继续,它表现为对智能物件、环境感知技术、纳米技术、人工智能、社会网络等新事物的运用。这对谷歌、亚马逊、脸书等企业的市场策略来说已经是常识了。前文我们已经分析了“去个体化”一词在西蒙东和斯蒂格勒的理论中的不同含义。对西蒙东来说,去个体化是个体化的一个必要阶段,是旧结构崩塌以形成新结构的转型时刻。而斯蒂格勒用这个术语来描述个体化的难题,尤其是当个体丧失了将它自身同其他个体所区分开的强度,随之而来的是失控甚或是朝向死亡的加速。在《行动》(Acting Out)这本书中,斯蒂格勒引用了2002年发生在南泰尔市的惨剧,33岁的理查*德恩(Richard Durn)在当地市议会上射杀了8位市议员,随即在翌日自杀。在斯蒂格勒看来,德恩的杀戮行为源自他原初的自恋情结的丧失,他不再能够爱自己,也不能再爱他人,或者换句话说,他成为了去个体化的个体。去个体化在斯蒂格勒这里是一个无法解决的问题,强度不再能够创造共鸣,相反却导向自我否认,就像“欧米伽点”一般。穆雷尔·贡布(Muriel Combes 2012:38) 将“去个体化”的两种模式重新表述为“焦虑的灾难性去个体化”和“跨个体的去个体化”之间的差异,前者导向全部人类经验的摧毁和消解,后者则是新的个体化赖以生发的条件。  萨沙·布罗宁,《彻底》,狐福创作空间,纽约,2015;Sascha Braunig, Hilt, at Foxy Production, New York, 2015. 如果我们沿着徳勒兹、西蒙东,以及托斯卡诺和斯蒂格勒对他们的解读继续前行,我们会发现技术实际上发挥着增强和引导强度朝向一个无法预先定义其目的(telos)的过程汇聚的功能。如果我们把这种以加速为目标的技术增强作为政治的核心,那么它将在机器和跨个体之间寻求一种内在共鸣,或是托斯卡诺所称的那种“发明的政治”。这样的话,仅仅是倡导一种非具体化的、一般性的朝向奇点(singularity)的技术加速就不再足够,更重要的是,必须去发明新的技术以寻求共鸣、增强群组的潜能。技术物件自身包含着跨个体的关系,后者将个体和集体相连。正是在这样一种由技术物件所调节和中介的网络中,关于增强的方案才能成为可能。对于开源计划、去中心化、匿名性、密码系统和其他类似的探索替代方案(然而这种替代方案就内在于商业技术的操作模式之中)的努力来说,这条思想线索依旧是缺失的。这些抵抗的局限在于,它们对与技术的分析始终停留在形式-质料的形质论范式或是重蹈象征论的覆辙,从而无法对现有模式作出明显的改变,而徳勒兹和西蒙东所坚持的那种强度的本体论范式却始终被排除在目前的研究和发展之外[23]。如果我们想重新估量“抵抗”的可能性——不管这个词同“加速”相比显得多么过时,那么它必然是一种关于发明的政治,而不是由市场和控制的政治所驱动的、改良的政治。 综上所述,本文旨在审视徳勒兹和西蒙东关于加速的思考,但这并不是为了评价这两位思想家对加速主义的当代形式的影响,而是去辨析加速概念在他们的本体论和政治中所扮演的角色。我们尝试以强度这个更为基础的概念来构建一种加速的政治。通过对西蒙东和徳勒兹,以及作为插曲的鲁耶尔重新进行解读,我们试着勾勒出这些思想的发展轨迹,并将之同今天的加速主义政治作出对比。西蒙东关于文明的不同阶段的概念,以及他将技术看作形而上学的实现的洞见,有助于我们对加速主义的政治进行反思:它虽然极富吸引力且令人兴奋,但依旧难以用鲜明的术语加以界定。在《卫报》近期刊发的一篇题为《资本主义的终结已经开始了》(The end of captialism has begun)的评论中,记者保罗·曼森(Paul Mason)指出信息技术已将资本主义带向终结,我们已经进入了后资本主义时代[24]。曼森的分析回应了西蒙东的观点,但它也揭示了加速的危险,它也许不一定会带来资本主义的终结,相反则是新的开始。  1970年代,Halyna Zubchenko 和 Hryhoriy Pryshedko绘制《控制论家的胜利》(Triumph of Cyberneticians),一幅位于基辅控制论研究所(Institute of Cybernetics in Kiev)正面的镶嵌画。 我们不是假装在写一篇出埃及记,本文所寻求的是一条别样的、关于加速主义政治的道路,并将之架设在形而上学、政治学和技术彼此之间的关系之上。如果我们以调控的模式(modulative model)为基础重思资本主义,那么新的调控模式作为晚期资本主义的反作用力将是一种极为迫切的需要,它必须区别于陈旧的等级秩序或形质论的系统。为了能走得更远,我们必须从徳勒兹和西蒙东为我们所奠定的哲学基础出发,去探究和质疑它,并通过重新挪用当代技术来实现它。 注释1 例见罗萨(Rosa 2013)。 2 关于德勒兹和西蒙东思想之间的关系,见索瓦尼亚尔格(2009), ch. X-XII。 3 德勒兹在《差异与重复》中对亚里士多德做出了他自己的有别于西蒙东的批判,主要针对亚里士多德探讨存在的方式以及他的“范畴”论。 4 “我们可以认为自然是前个体现实,个体仅同自身相关[…]自然不是人类的对立面,而是存在的第一阶段,第二阶段则是个人及环境的对立,它使个体同整体相关联而达到完满”(西蒙东 2005:305)。 5 这种模糊性已被其他学者讨论和评价过,可同柯尼希(Koenig 2013)和肖博斯坦*伯朗(Silbertin-Blanc 2013)的观念比较和对照阅读。 6 他们的目标在于达成“一种新的行动方式:即兴,同时借助一种只有在行动之中,在地缘社会性艺术和狡黠理性的政治之中才能发现的偶然性来引导实践,来实现这种设计”(威廉姆斯和斯尔尼塞克 2014)。关于当代加速主义的谱系,参见诺伊(Noys 2014);关于对加速主义在形而上学和政治层面的批判,参见康宁汉(Cunningham 2015)。 7 对德勒兹将加速主义关联于他积极主义(affrmationism)更普遍框架的批判,参见诺伊(2012)。 8 “闭合是模塑(mould),是区分性的塑造,但控制是调控,就像自动变形的模塑不断地从一个瞬间向另一个瞬间发生变化”(德勒兹 1992., 译文有改动)。 9 对德勒兹《后记》中关于调控的分析的更进一步讨论,参见许煜(2015)。 10 机器的概念在这里同莱布尼兹的观点有相似之处,它呈现为一种递归的概念,每一种机器自身都由其他机器构成(德勒兹和瓜塔里 2004:36 ,同时参见瓜塔里 2006)。 11 索瓦尼亚尔格(2009:255-6),西蒙东最富论辩性的部分在于比如他对社会学和心理学的批判,他认为这二者无法理解精神和集体的问题,因此只能作为一种通往个体化的本体论理解的铺垫,后者旨在“调和”普遍范式中的不同路径。 12 斯蒂格勒使用“去个体化”这一术语以描述丧失了进一步个体化能力的精神性存在,后者不再能够产生同自身和集体相联系的特定强度和张力;这一定义同西蒙东最初对这个词语的用法是明显不同的。 13 参见托斯卡诺(2012)和杜灵(During 2006)。 14 参见西蒙东(2015)。 15 正如穆雷尔·贡布(2012:74)指出的,“更恰当的说法是马克思没有将异化摆在同西蒙东一样的位置。西蒙东通过人类关系的不充分性来理解异化,人类无法超越有机器所维持的、统治和驯服的辩证法;而马克思则将异化放在生产关系的层面去理解,在这里剥削和统治总是如影随形”。 16 比如,技术个体总是比技术成分(比如二极管)更具体化,因为技术个体具有不断重复的因果性可以累积达成一种均衡。 17 这是西蒙东用于描述技术个体的重要术语,通过缔合环境这个概念,他将技术个体同技术成分和技术组合区别开来。技术个体拥有缔合环境,使其能够抱持稳定。缔合环境必须同诺伯特*维纳(Norbert Wiener)所说的反馈逻辑区别开,前者并不仅仅是物的机制,更是一个技术-地理概念。 18 “技术官僚是独裁者-计算机和独裁体制的天然盟友;但革命就从存在于技术进步和社会总体之间的裂隙之中诞生,并在这里镌刻下关于永恒革命的梦想。这个梦想本身既是行动,现实和对所有既定秩序的有效威胁;梦想在这里呈现为可能”(徳勒兹 1990:49)。 19 在这里我们并不是要泛泛而论某种“与技术无关的左翼政治”,实际上我们也注意到诸如意大利工人主义(Operasimo)结合马克思“一般智力”概念以及唐娜*哈拉维(Donna Haraway)女性主义批判的努力。 20 关于人类历史彻底断裂的影响,参见内加列斯坦尼(Negarestani 2014)。 21 参见http://www.singularityhub.com,百万机器人革命被延迟了—— iPhone制造商富士康雇佣更多工人。 22 西蒙东(1961, 2010);同时参见许煜(2015)。 23 关于社会网络和建立在西蒙东集体个体化概念上的可能替代方案的具体例证,参见许煜和哈尔平(Halpin)(2013)。 24 参见曼森(2015),《资本主义的终结已经开始了》("The end of capitalism has begun")。http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun 参考

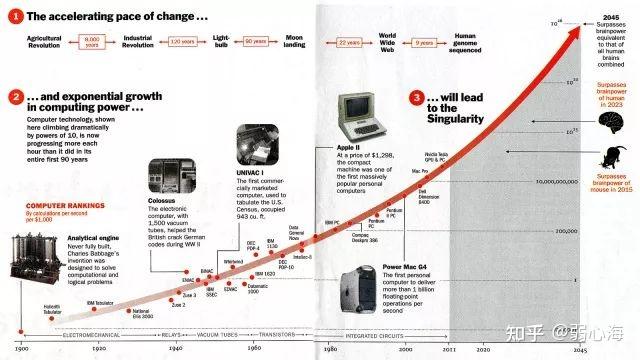

|